目次

■聴く力はトレーニングで高まる

「あ、この人、わたしの話を聞いてないな・・・」

人と会話をしている時、このように感じることがありませんか?

そうは言いながらも家族など身近な方から「ねぇ、私の話を聞いてる?」などと言われてしまう人も多いです。(私がそうです笑)

基本的に人間は元来「自分のことをわかってほしい、知ってほしい」という気持ちが誰にでもあり、他人の話は案外聞けていないものです。

あなたが自分の話を聞いてもらえていないと感じるように、相手も同様のことを感じているのです。

これでは人間関係がうまく構築されていきません。お仕事の現場でしたら、共に働く仲間やクライアントと相互理解が深まっていきません。そのため、聴く力があるか・無いかはコミュニケーション能力に直結しますし、最終的には仕事の成果にも大きく影響します。

もし、いまあなたがコミュニケーションに悩みを抱えているとしたら、話す力も大切ですが、聴く力に注目してみるのもいいかもしれません。

結論から言うと、聴く力はトレーニングにより高めることができます。トレーニングによってコミュニケーション能力の向上につながれば、成果だけでなく人間関係もよくなるものです。

ではどうしたら聴く力が高まるのでしょうか?

このコラムでは、あなたの“聴く力”を今よりもさらに高まるような観点や情報をお伝えしていきます。

■コミュニケーション能力の本当の主眼とは?

この記事を書いている私は、劇団四季という世界で“表現して相手を感動させること”を専門的に追求してきたキャリアがあります。

約10年、劇団四季に在籍し最後は主役まで演じ、表現の本質をつかみ、現在はその特殊な経験を生かして日本全国の様々な企業の研修やコンサルティングをしています。

23歳フリーターから劇団四季の主役まで這い上がった筆者の異色の経歴はこちら

演劇の世界というと「自分をどう表現するか?」「どう伝えるか?」ということに赴きがおかれるように感じるかもしれませんが、実は舞台上では「相手のセリフをいかに受け取ることができるか」ということが非常に重要です。

私はいま、研修の講師として全国の企業でコミュニケーション研修を行っていますが、職場のコミュニケーションでも全く同じだということに気づきました。

組織におけるコミュニケーションと言えば、どうしても「伝える技術」に主眼が置かれているような気がするのですが、実は大事なのは、顧客や部下の言葉や気持ちを「汲み取る力」「受け取る力」、つまり傾聴力なのです。

■演劇から学ぶ傾聴力を高める秘訣とは?

ここで、演劇の世界を例に「本当のコミュニケーション」について考えていきましょう。

以下のような台本があらかじめ用意されていたとします。

Aさん

「この間たまたま買ったメロンパンさ、今まで食べた中で最高の味だったんだよ!なかにクルミが入っていてね、表面はカリカリ・なかはフワクワ。それでクルミのあの食感と風味がアクセントになってね。もう病みつきだよ。」

Bさん

「そ、そのメロンパン、どこで買えるの?」

Aさん

「ふふふ、教えて欲しい???」

これを1000人以上の観客の前でリアリティをもって表現するのが演劇の仕事です。

ここでBさんは、経験が浅いとAさんがメロンパンを食べた感動を話している時に、次に言う自分のセリフ「そ、そのメロンパン、どこで買えるの?」を頭の中で用意して待ちます。

なにしろ1000人もの人が見ているので間違えて流れが止まってしまったら最悪だからです。

しかし、これでは本当のコミュニケーションが成立しません。

客席から観たその交流にはあきらかに嘘になり違和感が生じるのです。

そこでBさんは、なにをすればよいと思いますか?

それは自我を一切捨てて“Aさんがメロンパンを食べて感動している話”を、超集中力を持って傾聴するのです。

Aさんの話を超・傾聴するとなにが起きるのでしょうか?

Bさんの心に動きが起こります。「私も食べてみたい!」と。

その心の動きが伴った結果、「そ、そのメロンパン、どこで買えるの?」という言葉を発する理由ができるのです。

舞台の世界では「発声は発想」といわれています。私たちの言葉(発声)は、想っていること(発想)と同時に出てくるのです。だから、「食べてみたい」という想いが伴っていなければ、そのコミュニケーションは嘘になってしまいます。すなわち、コミュニケーションが成立しないのです。

だからこそ、始めにお伝えしたように演劇では相手の話を超傾聴しないといけないのです。そして傾聴し、イメージし、「おいしそう食べてみたい」という気持ちが生まれなければ、舞台は成立しません。

【おすすめ関連記事】コミュニケーション能力の向上が組織に成果をもたらす

■受け取る力がない人がとても多い

この、相手のセリフに一点集中し超傾聴するというスタンスは、舞台の世界だけのことでしょうか?決してそうではないはずです。私たちの普段のコミュニケーションにおいても、とても大切なことなのです。

私は現在、様々な企業でコミュニケーションの本質について研修や講演をさせていただいております。

しかし、実際の現場では自分の言いたいことや伝えたいことで必死になり、相手に対して一方通行のコミュニケーションになっている方が少なくありません。その結果、相手の言葉や気持ちを受け取ること・聴くことができず、お互いの相違が生まれてしまっていることもたびたび見受けられます。

マネジメントにおいても上司が“部下が気づいていない能力”を引き出し、内発的にモチベーションを高めようとするならば、まず上司が部下の話をしっかりと傾聴して、受け取ることは必至です。

このことは、マネジメントだけでなく営業の現場においても同じことです。

売れている営業マンというのは、しゃべる能力よりも、相手の表面に現れていない気持ちやニーズをしっかりと聴いて引き出す能力に優れているのです。(相手と信頼関係を築く能力も同様です。)

このように傾聴力は、組織効率や成果・利益率に結びつく重要なポイントです。

【関連記事】新人を育成する上でコミュニケーションで相違が生まれるとどうなるのか?

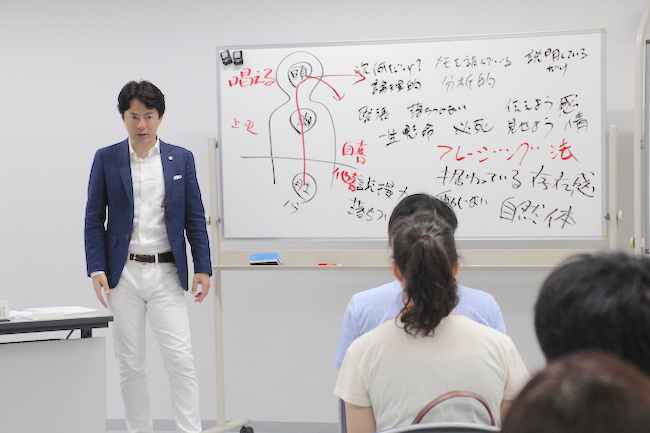

コミュニケーション研修で傾聴力のワークをする筆者

■傾聴力を高めるための 3つのポイント

ではここで簡単に、あなたの傾聴力を高めるための3つのポイントをお伝えしましょう。

1:相手に対して興味を持つ

相手に対する興味が傾聴のベースです。

「この人は自分に合わないな。この人はこういう人だから。」と決めつけるのでなく、「こんな考えもあるんだ」と普段から相手を理解する姿勢が大切です。

それがないと『上っ面』になります。目の奥に光が灯りません。頷いたりすることも同調の言葉も形だけになります。

また、減点方式で人をみるのではなく、人の良いところを見つけ調和していく習慣を持つことも大切です。

人の良いところを見つけるということは、自分の長所を発見するということにも繋がります。

相手とコミュニケーションを取る際に、自分の心がとても楽になるポイントでもあります。

2:内的傾聴か外的傾聴か、自分の状態を“客観視”する

演劇のセリフを例にした時のBさんのように、相手が話している時に「次は何を話そうか?」と自分の頭の中で考えている状態を、コーチングの世界では“内的傾聴”と言っています。

一方で、相手に興味を持って意識を向けることを“外的傾聴”と言ったりもします。

しかし、ついつい私たちは内的傾聴になってしまいがちです。

しかしそんな時に、

「今のは“内的傾聴”か? 外的傾聴か?」と自分に問いかけてみましょう。

傾聴における意識のスタンスをこのように言語化・見える化しておき、自分に問いかける習慣を持ちましょう。

自分の状態に気づける客観的視点を持っておくということです。

この習慣形成が自分の傾聴力を少しずつ高めていきます。

3:自分の呼吸に意識を向ける

呼吸と聞いて、頭にはてなマークが浮かんだ人もいるかもしれません。しかし傾聴と呼吸は密接に結びついています。

例えば、二人一組になって何か共同作業をする時に「息を合わせる」と言ったりもしますよね。逆に二人の息があっていないと、その作業は見るに堪えないものとなってうまくいかないはずです。

自分の呼吸が浅い時や乱れている時は相手の話は聴くことができていません。

逆をいうと話をしっかり聴く能力の高い人の呼吸は安定していて深いのです。

普段から深い呼吸を意識し、吸うよりも吐くことを大切にしましょう。

呼吸法を身につけると相手に余裕と落ち着きをもたらし、この人に話してみたいという心を引き出すこともできるのです。

■調和を大切にし、相手を信じる

歌を唄うというのも同じなのです。音痴な人は、独りよがりでバックグランドミュージック(カラオケ)を全く聞いていないので、“音程やリズム”と“声”が全く調和できていないのです。

歌が上手い人というのは、自分の声をほぼ聞いていません。ハーモニーを合わせるために周囲の音に耳を傾け集中しています。

音痴を直すためにまず初めに何をするかというと、まずは意識を自分の声に向けるのではなくバックミュージックに耳をすませる訓練を繰り返すのです。

習慣訓練により、内的傾聴から外的傾聴に意識を変えていくということですよね。これだけで飛躍的に歌がうまくなる人を何人も私は見てきました。

音楽の勉強の本質は自他との調和なのです。そして日本人は和の民族です。もともと傾聴することが得意な民族と言ってもいいでしょう。

研修でコミュニケーションと傾聴の解説をする筆者

■傾聴力は人間力

まとめると、相手の話を聴くということはその人の器ということです。そして傾聴力は人間力でもあります。

人間力を高めるために、相手を認める・理解するスタンスで日々を過ごしましょう。そして減点方式で人を見る習慣を捨てるのです。

これはあなただけでなく、私自身も常に自分に問いていかなければならない点です。

そして、減点方式ではなく調和方式で毎日の生活や仕事を楽しみ、相手を信じ双方でハーモニーを奏でていくのです。息を合わせてダンスを仲間とともに踊るのです。

それが私たちの生活や仕事や人生をより良くしていくということは、言うまでもありません。

さらにコミュニケーション能力を高めたい方にオススメ!

・コミュニケーション能力の向上が組織に成果をもたらす

・部下のやる気を引き出すたった一つの方法とは?

【企業向けのコミュニケーション研修も実施しています。】

→市役所向けコミュニケーション&話し方研修の講師をしてきました

「人前で話す直前に見る究極のバイブル」

「人前で話す直前に見る究極のバイブル」

・なぜ、人は感動するのか?その表現の本質

・人前で話す人は必見の伝達力を高める5つの原則

・うまく話せなくても伝わるのはなぜか?

など人前で話すビジネスパーソンに役立つ情報満載です。

無料ですので、ぜひダウンロードしてください!!

SNSでも発信してます

Follow @masakisatochan

2024年4月25日

2024年4月25日

2024年4月24日

2024年4月24日

2024年4月23日

2024年4月23日

2024年4月20日

2024年4月20日

2024年4月15日

2024年4月15日

2024年4月6日

2024年4月6日