目次

はじめまして、この記事を執筆した佐藤政樹と申します。劇団四季出身の研修講師として【受講生を惹きつけながら気づきと学びを促すことをモットー】に、新入社員研修をはじめさまざまな研修を行っております。記事の内容をお読みいただき、もしご興味いただけましたら、ページ最下部のプロフィールや研修内容の詳細をご覧いただけますと幸いです。

自主性と主体性のある人材を育てる

これは新入社員始め、若手の部下を持つリーダーにとって大きな課題の一つともいえます。

コロナによってリモートワーク(在宅ワーク/テレワーク)が急激に浸透し、コロナ前には当たり前にできていたコミュニケーションができなくなりました。

若手には、より自分で考え自ら行動する能力がより求められています。

そこで思い浮かぶキーワードが主体性と自主性です。

では主体性の自主性の違いとはなんなのでしょうか?

そもそも、主体性と自主性は似ているイメージがありますが、両者はまったく異なる定義です。

自主性と主体性、どちらを高めるべきかは部下の成長によって異なりますし、リーダーとしての関わり方も変わります。

本コラムを読んでいただくことで、自主性と主体性の違いが明確になり、それらを高めるヒントを掴むことができます。

部下をお持ちの若手社員から管理職まで、あらゆる階層のリーダーに読んでいただけたら幸いです。ぜひ現場で活かしていただきたいと思います。

自主性とは何か?

自主性とは、決まった物事に対して自ら率先して行動に移すことです。

自主性のある人は、他の人が嫌だと思っていることも「はい!」と手を挙げて自ら率先して行います。

身近な例としては、会議の議事録の作成をあげてみましょう。

上司から言われて嫌々やる人材と、自ら率先して「やります!」と言ってくれる人材、当然ながら後者の方が成長のスピードは早いと思います。

入社して間もない新入社員は、どれだけ自主性を発揮できるかがその後の成長を左右することになります。

主体性とは何か?

一方、主体性とは目標もやることも決まっていない状況の中で、自ら問題を発見し解決に向けて考え・行動に移すことです。

自主性に比べれば高度な力が求められます。

将来の経営幹部やマネジャーを担う人材にとっては、こうした能力を若手のうちから養っておきたいところです。

自主性を発揮できるかどうかはやる気次第で誰でもできることです。しかし、やる気があっても主体性を誰もが発揮するのは難しいのではないでしょうか。

上司から言われるまでもなく、自ら目標や計画を立てなければなりません。

自分が考えていること・やっていることは本当に正しいのか?

失敗する可能性もあるのではないか?

主体性をもって行動するには、こうした不安が常につきまとうことでしょう。

失敗があったとしても、同じ失敗を繰り返さないように改善点を洗い出し、次なるアクション項目を抽出する。

不安や恐れと向き合い、問題解決に向けて絶え間なくPDCAを回し続ける。

主体性のある人材には、そうした能力が求められるのです。

自主性のある部下を育てるリーダーの関わり方

入社間もない新入社員、習熟度の浅い部下は、主体性よりも自主性を高めてもらうのが先です。

そのためには、仕事の中でちょっとした成功体験を積み重ね、「仕事は面白い」ということを彼らに実感してもらう必要があります。

部下が自ら考えて行動するための土台になるでしょう。

リーダーとして以下の3つのポイントをおさえて部下と関わるとよいです。

⑴5H1Hを明確にする

⑵目的を共有する

⑶達成を具体的に褒める

「会議の議事録作成」というテーマで上記3点について詳しく説明していきます。

⑴指示内容を5W1Hで明確にする

配属されたばかりの新人に「会議の議事録作成」をお願いするとしましょう。

どんな仕事のふり方をすれば、新入社員はスムーズに仕事できそうですか?

さすがに「議事録作成お願いね!」だけでは仕事の丸投げに等しいです。新入社員も何をすればよいのか途方にくれてしまいそうです。

仕事をふる際には、5W1Hに沿って指示内容を明確にしてあげるとよいです。

たとえば、以下のような形で仕事を依頼してみるとどうでしょうか?

・いつまでに(When):翌週の火曜日の12時までに

・誰に対して(Who):生産管理部のA部長を宛先に、その他の出席者はCCにしてメール発信

・どのように(How):Wordで議事録を作成 (議事録用のテンプレートがあると尚良し)

部下が迷うことなくゴールに向けて行動できるように支援してあげるのがポイントとなります。

⑵目的を共有する

なぜ議事録作成が必要なのか、指示内容とともに目的も共有しましょう。

その理由は、部下に考える癖をつけさせるためです。やることを指示するだけでは、部下は単なる作業者になってしまいます。

たとえば、議事録作成をお願いするとき、前置きでこんな一言があるだけでも違います。

「会議で決まったアクション項目を関係者間で共有して共通認識にしたい」と。

初めは指示されたことをやるだけで精一杯かもしれません。しかし、慣れてくれば部下も考える余裕が出てきます。すると、「どうすればアクション項目が分かりやすくなるか?」と自ら考えるようになります。

単なる議事メモではなく、TODOリストの形でまとめるなど、ひと工夫があるかもしれません。

⑶達成を具体的に褒める

議事録の作成が完了したならば、その達成を褒めることも大切です。

ポイントは、具体的に褒めることです。

納期よりも1日早く完了できたこと

関係部署を回って聞き逃した箇所ももれなく記録できたこと

分からない中でも真剣に会議についていこうとしたこと

誤字や脱字がなかったこと

承認できるところは、挙げたら沢山あると思いませんか?

ちょっとしたことでもよいので、部下のよかったことを具体的に褒めてあげてください。

褒めることは部下の自信につながるだけではなく、次も頑張ろうというモチベーションにつながります。

自分の仕事に自信をもてない部下に対しては、具体的に褒めることで積極的に自信を持たせてあげるのです。(意外とこの褒めるができていないリーダーは多いです。)

主体性のある部下を育てるリーダーの関わり方

主体性のある部下を育てるポイントは、部下に考える癖をつけさせることです。

一から十まで指示していた仕事を少しずつ手離れさせていき、部下の仕事の権限を広げていきます。

・なぜその仕事が求められているのか?

・自分が会社に対して貢献できることは何か?

こうしたことを部下に考えさせるのです。

自主性を高めることは、主体性を高めるための土台になります。

そのことを踏まえた上で、主体性のある部下を育てるリーダーの関わり方についてお話ししていきます。

⑴対話しながら目標・やることを明確にする

これまで一方的に部下へ指示していたのを切り替えていきます。

仕事の目標、計画などを対話を通して部下に考えさせるのです。

「A製品の不良率を0%にするにはどんな取り組みが必要だと思う?」

「今季の営業目標を達成するにはお客様にどんな製品を提案すればよいと思う?」

部下にも質問を投げかけ、部下の意見をうまく引き出してあげます。

意見を引き出すポイントは傾聴です。部下の話をいったん受け止めることです。

部下の発言に対して、「いや、それは違うよ」「お前の考えは甘すぎる」など上から押さえ込むようなことを言ってしまうと、部下も心を開いて意見を言いにくくなります。

部下が安心して意見を言えるように、リーダー自らが受け入れる体制を作ってあげるのです。

⑵コーチング的な関わりで部下の内発的動機付けを引き出す

部下を承認する(褒める)ことは自主性を引き出すのに有効です。しかし、これだけでは部下の動機付けは上司抜きでは成り立ちません。

主体性ある人材として成長するならば、部下自らが仕事の目的・意義を見出し、内発的動機付けを引き出せるようにしなければなりません。

そのためには、「コーチング的な関わり」を通して部下の価値観を引き出してあげる必要があります。

コーチングとは、対話を通して相手の目標達成を支援する能力開発の手法です。

リーダーは、部下にとってよきコーチ役となるのです。

部下はなぜこの会社に入社したのか?

どんなところに仕事のやりがいを見出しているのか?

いまのプロジェクトの中で自身が果たす役割は何か?

仕事の中で譲れないこだわりは何か?

こうした価値観の引き出しが、部下の内発的動機付けの引き出しになるのです。

筆者が所属していた劇団四季では、年間200ステージ以上の舞台に立ち素晴らしいパフォーマンスを維持し続けるために「ゼロ幕」という言葉を定義して俳優全員が内発的動機付けにもとづいて舞台に上がっていました。

誰かに褒められたくて舞台に上がる人は、一人もいませんでした。

ゼロ幕とは幕開けする前に舞台に上がる理由、自身の役割、劇団四季に存在する理由など、俳優一人ひとりが完璧なマインドセットで舞台に上がることなのです。

⑶部下のちょっとした成長や変化を承認する

部下に仕事の権限を移譲することは、仕事を丸投げすることとは違います。仕事は部下に任せるけれども、「リーダーはいつもあなたのことを見ているし応援しているよ」ということを言葉や行動で示してあげます。

優れたリーダーほど、部下の行動をよく観察し、部下のちょっとした成長や変化に対してすかさず褒めたり改善点をアドバイスしたりします。

結果だけを見て「よくやった」「なんで達成できなかったんだ」と言うのは簡単です。

しかし、その結果に至るまでの過程を観察し、過程を承認するのは難しいのではないでしょうか。

劇団四季の創業者でもある浅利慶太氏は、俳優一人ひとりの成長やプラスの行動や努力をいつも見ていました。筆者の私は浅利慶太氏から「お前はトレーニングを続けている。サボらない。だから怪我をしないし強い。今度この役を勉強しておきなさい」と言ってもらえたのは今でも忘れません。

「こんなにたくさんの俳優がいるにも関わらず僕のことを見ていてくれているんだ。この人のために頑張ろう」と思ったものです。

主体性と自主性、部下に求めるのはどちらか?

主体性と自主性、部下に求めるべきなのはどちらだと思いますか?

結論としては「どちらも必要」です。

部下の成長の度合いに応じて、どちらが必要なのかはリーダーが判断しなければなりません。

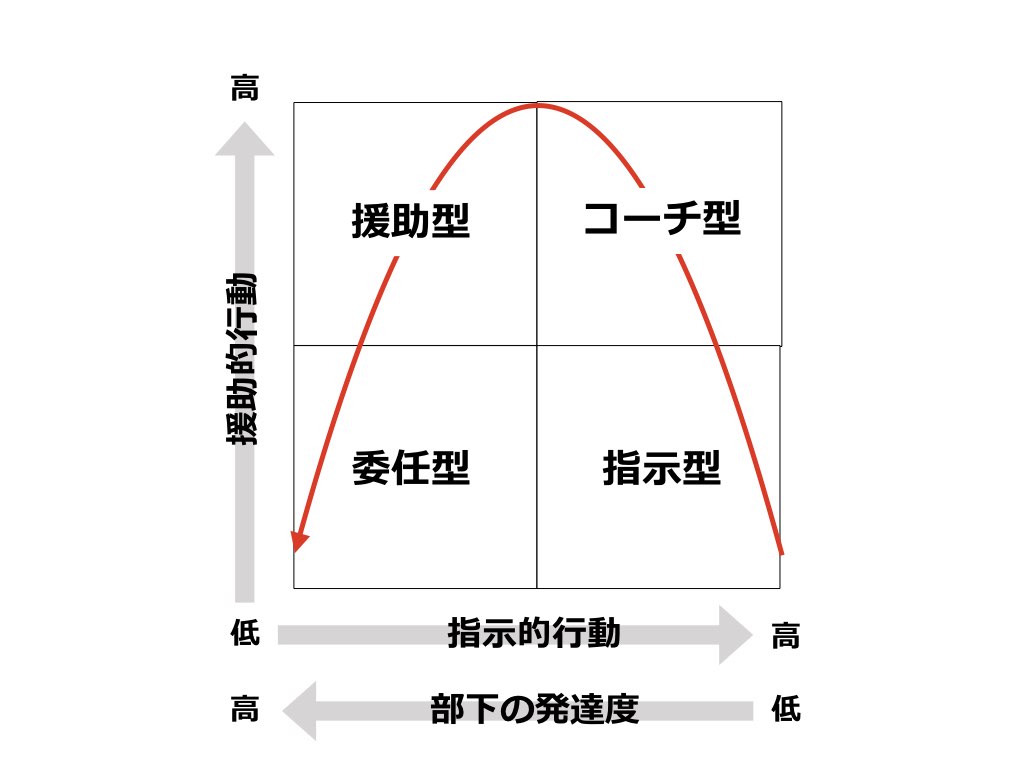

明確な判断基準はないのですが、SL理論(Situational Leadership)というリーダーシップ理論がヒントになります。

SL理論は、部下の発達度(簡単にいえば成長度合い)に応じてリーダーシップの取り方が変わることを説明した理論です。

たとえば、新入社員にいきなり主体性を求めても無理があります。入社して間もないですし、仕事もまだ覚えたての段階です。

この場合には、リーダーが一から十まで指示内容を明確にして仕事を振る必要があります(指示的行動という)。

この段階を経て、部下に自主性をもたせていくのです。

成長していくにつれて、仕事の権限を部下に少しずつ移譲していきます。仕事を丸投げにするのではなく、リーダーは部下が目標を達成できるよう、援助的な関わりをしていきます。

部下の成長の度合いを見た上で、自主性を求めるのか(指示的行動の割合を増やす)、主体性を求めるのか(援助的行動の割合を増やす)、はっきりさせたいところです。

部下に主体性をもたせるためにもっとも大切なこと

リーダーシップのとり方次第で、部下の主体性・自主性を高められるかどうかがガラッと変わる。

本コラムをここまでお読みいただくと、これがご理解いただけたのではと思います。

この視点でリーダーシップについてもう一点、大切なことを付け加えさせていただきます。

それは、「主体性のある部下を育てるならば、まずはリーダー自身が主体的でなければならない」ということです。

皆さまは、こんなことを考えたことがありませんか?

・部下がもっと主体的に動いてくれたらいいのに

・景気が悪いせいで給料も上がらない

・現場が指示通りに動いてくれない

これらすべて、自分がうまくいかないのを周りのせいにしていますよね。

もちろん、こうした考えがすべて悪いわけではありません。愚痴を言いたくなることは誰しもあることです。

しかし、思い出していただきたいのです。

主体性とは、自ら問題を発見し問題解決に向けた行動を取ることです。

・部下が主体的でないならばリーダーから積極的に絡む

・景気に左右されずに会社の業績を伸ばす方法を考える

・現場に指示通りに動いてくれるように粘り強く説得する

実は、相手のせいにする前に「自分が行動に移せること」は沢山あるはずです。

特にコロナ禍においては、対面して関わるという今までの当たり前のコミュニケーションが当たり前ではなくなりました。

繰り返しになってしまい恐縮ですが、部下に主体性をもってもらうならば、まずはリーダー自身が革新をやめずに変化し続け、主体性を発揮し、部下を巻き込んでいく必要があります。

前章でご説明したSL理論に沿って部下との関わり方を考えてみるのもよいでしょう。

リーダーとしての心構えについてさらに深く学ばれたい方は、ぜひサーバントリーダーシップについても学ばれることをおすすめします。

筆者のコラムサーバントリーダーシップとは何か?研修講師が実例とともにデメリットも解説を読んでいただけると学びが深まります。

>>詳細が気になる方はこちらをクリック<<

>>詳細が気になる方はこちらをクリック<<

・お荷物赤字社員で営業をクビ

・人体実験のバイトで廃人

・28才まで家賃27000円のボロアパート生活

ダメダメフリーターだったコラム筆者が劇団四季の主役にまで上り詰め人気講師となったリアル人生逆転物語です。

無料マンガですので、ぜひお読みください!!

>>無料漫画を読む<<

SNSでも発信してます

Follow @masakisatochan

2024年7月26日

2024年7月26日

2024年7月22日

2024年7月22日

2024年7月20日

2024年7月20日

2024年7月6日

2024年7月6日

2024年7月2日

2024年7月2日

2024年5月2日

2024年5月2日